RESSOURCES

Chaque exposition temporaire réalisée par la Maison du patrimoine médiéval mosan est accompagnée d'une publication dans la collection des "Cahiers de la MPMM".

Cahiers de la MPMM n° 17 – Avoir sa peau

Animaux des bois et des cours d’eau dans l’espace mosan, du Moyen Âge au début du XXe siècle

Une histoire de chasse, de pouvoir et de coexistence.

Une histoire de chasse, de pouvoir et de coexistence.

Tenus à l’oeil, piégés, traqués, nombre d’animaux peuplant les bois et les cours d’eau de l’espace mosan ont été chassés pour leur fourrure, la table ou encore le divertissement, expression du pouvoir. Dès la fin de l’époque médiévale, plusieurs espèces ont été jugées nuisibles, amenant les hommes à décimer des populations animales « sauvages », au rythme de la perception qu’ils avaient de leur présence environnante.

Les données archéo(zoo)logiques et les sources écrites, ces dernières de plus en plus nombreuses à partir des derniers siècles du Moyen Âge, mettent en exergue les bouleversements connus par le paysage du vivant au fil du temps. Alors que certains animaux, tel l’ours, ont disparu de notre territoire, d’autres, longtemps exilés, y sont revenus. Tel le loup, être le plus emblématique de tous sans doute, qui a cristallisé les efforts de certaines communautés humaines en vue d’une extermination pure et simple.

À l’heure où la cohabitation des êtres vivants est une problématique plus que jamais d’actualité, cet ouvrage collectif propose quelques pistes à suivre pour partir à la rencontre de ceux dont l’existence s’est généralement voulue éloignée du regard humain.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Avoir sa peau » organisée à la MPMM, du 27 juin 2025 au 4 janvier 2026.

Table des matières

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Préface – Axel Tixhon

-

Aborder le monde animal "sauvage" au Moyen Âge

-

Sauvage, féral ou domestique ? Espèces et espaces forestiers au Moyen Âge – Chloé Deligne et Nicolas Schroeder

-

L’animal à la lumière des textes et de l’iconographie (Xe-XVe siècles) – Baudouin Van den Abeele

-

Ce que les os révèlent de notre impact sur les animaux sauvages – Quentin Goffette, Wim Wouters et Bea De Cupere

-

-

Sites aristocratiques de chasse

-

Tous familiers. À propos de la faune retrouvée à Wellin (VIIIe-IXe siècles) et à Montaigle (XIVe-XVe siècles) – Philippe Mignot

-

Hérons, héronnière et faucons à Montaigle à l’époque de Guillaume II, comte de Namur (1391-1418) – Pascal Saint-Amand

-

-

Biodiversité et émergence de la notion d'animal "nuisible"

-

Grant Foison. Les animaux sauvages dans les Pays-Bas méridionaux au bas Moyen Âge, c. 1350 - c. 1430 – Thijs Lambrecht

-

La biodiversité dans le bassin mosan à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe siècles) – Sander Govaerts

-

-

Mal-aimés par-dessus tous : les cas du loup et de la loutre

-

La chasse aux loups et aux loutres dans le comté de Namur (XIVe-XVIe siècles) d’après les registres des Chambres des Comptes – Antoine Bonnivert et Nicolas Ruffini-Ronzani

-

Se délivrer des loups. Deux cents ans de politiques de lutte dans les territoires wallon et luxembourgeois (XVIIIe-XXe siècles) – Julie Duchêne

-

La loutre en Belgique : une espèce mal-aimée et malmenée (XIXe-début XXe siècles) – Sarah Beslagic et Olivier Delaigue

-

-

L'onomastique, un terrain d'enquête méconnu

-

Quelques noms d'animaux sauvages dissimulés dans l'onomastique wallonne – Jean Germain

-

Accès à la publication

Format A4, 252 pages

Cahiers de la MPMM n° 16 – #révolution de l'écrit

Essor et développement de la culture écrite (XIIe-XVe siècles)

Depuis environ 5000 ans, la culture écrite (écritures, documents, supports) a connu différents temps forts, notamment dans les derniers siècles du Moyen Âge, bien avant le développement de l’imprimerie. À partir des XIIe-XIIIe siècles, l’écrit connaît un essor sans précédent au sein de la société occidentale. Il devient, pour une diversité d’individus, un outil indispensable, de gestion et de mémoire, à conserver précieusement. C’est une révolution. Qu’en reste-t-il, aujourd’hui ? Une variété d’écrits et de types documentaires, imaginés ou développés à cette époque ; des milliers de mots tracés par des milliers de mains qui ont pris la plume, et ne l’ont plus lâchée.

Depuis environ 5000 ans, la culture écrite (écritures, documents, supports) a connu différents temps forts, notamment dans les derniers siècles du Moyen Âge, bien avant le développement de l’imprimerie. À partir des XIIe-XIIIe siècles, l’écrit connaît un essor sans précédent au sein de la société occidentale. Il devient, pour une diversité d’individus, un outil indispensable, de gestion et de mémoire, à conserver précieusement. C’est une révolution. Qu’en reste-t-il, aujourd’hui ? Une variété d’écrits et de types documentaires, imaginés ou développés à cette époque ; des milliers de mots tracés par des milliers de mains qui ont pris la plume, et ne l’ont plus lâchée.

Du scriptorium monastique à l’administration princière, du banc des échevins à la demeure aristocratique, rencontrez celles et ceux qui ont rédigé, scellé, enluminé, lu, sauvegardé et transmis les écrits qui ont traversé le temps jusqu’à nous. Approchez un lieu étonnant de découverte de documents en contexte archéologique ; apprenez quelques secrets de l’art de l’enluminure tel qu’il est encore pratiqué de nos jours ; examinez de près les matériaux de l’écrit médiéval, apprivoisés à la lumière des techniques actuelles. Au fil des pages, des photographies invitent à observer parchemins, papiers, sceaux, reliures, lettres et dessins. Gageons que vous ne regarderez plus du même oeil le feuillet ou le livre que vous tiendrez entre vos mains.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « #révolution de l'écrit » organisée à la MPMM, du 2 avril au 6 novembre 2022.

Table des matières

-

L’écrit, d’une révolution à l’autre – Claire-Marie Vandermensbrugghe

- Les écrits ordinaires

-

Les vestiges de l'essor médiéval de l'écrit en Namurois, de la fin du Xe au milieu du XIVe siècle – Emmanuel Bodart

-

L’essor de l’écrit dans l’administration du comté de Namur au XIIIe siècle – Jean-François Nieus et Aurélie Stuckens

-

Les sceaux des comtesses de Namur, des témoins privilégiés du pouvoir princier féminin du XIIe au XIVe siècle – Lucie Jardot

-

Les archives de Cîteaux : typologie, classement et conservation (XIIe-XVe siècles) – Coraline Rey

-

Juridiction gracieuse et écrits ordinaires. L’enquête en cours – Paul Bertrand

-

Le chirographe : un art du contrat au Moyen Âge – Paul Bertrand, Émilie Mineo et Mathilde Rivière

-

Découverte exceptionnelle d'écrits médiévaux et modernes dans le sol d'une galerie de la collégiale Saint-Vincent de Soignies – Cécile Ansieau

-

- Les œuvres

-

Lire et écrire dans les monastères aux derniers siècles du Moyen Âge – Xavier Hermand

-

Que lisait-on dans les cours françaises et bourguignonnes à la fin du Moyen Âge ? – Hélène Haug

-

Jalons pour une histoire de l’enluminure en pays mosan (XIe-XIVe siècles) – Jessica Pranger

-

« Illumina animas nostras ». L’enluminure à l’abbaye bénédictine de Maredret (1893-1975) – Dominique Vanwijnsberghe

-

- Les matériaux de l'écrit

-

Quand les sciences naturelles se mettent au service de l’histoire de l’écrit – Nicolas Ruffini-Ronzani

-

Du papier en Namurois (XIVe-XVIIIe siècles) : petite histoire autour d’un chiffonnier – Aurélie Stuckens

-

- Glossaire

Accès à la publication

Format A4, 228 pages

Cahiers de la MPMM n° 15 – L'âge de la bière

Histoire d'une boisson millénaire

Breuvage du quotidien, consommation festive, offrande rituelle ou ingrédient gastronomique, la bière est intimement liée à l’histoire des hommes.

Breuvage du quotidien, consommation festive, offrande rituelle ou ingrédient gastronomique, la bière est intimement liée à l’histoire des hommes.

Dans nos régions en particulier, elle connaît un succès ininterrompu depuis l’Antiquité gallo-romaine. Le Moyen Âge est marqué par l’éclosion de brasseries tant monastiques que laïques, en milieu rural et urbain. L’utilisation du houblon se généralise : la « cervoise » devient « bière ».

Par des indices glanés dans les sources historiques, lors de fouilles archéologiques et même via l’expérimentation, le savoir-faire brassicole des siècles passés est de mieux en mieux connu. Le brassage se métamorphose aux 19e et 20e siècles, sous l’effet des découvertes de Louis Pasteur et de l’industrialisation. Il adopte aujourd’hui un visage particulier, celui de la brasserie et de la microbrasserie « 21e siècle », ancrées notamment dans des problématiques environnementales.

Depuis quelques années, la culture de la bière en Belgique est reconnue au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Voici venu l’âge de la bière !

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « L'âge de la bière" organisée à la MPMM, du 4 avril au 8 novembre 2020.

Table des matières

-

Une bière, évidemment... – Claire-Marie Vandermensbrugghe

- La bière dans l’Antiquité : entre savoir et expérimentation

-

La bière, des origines à la cervoise gallo-romaine – Florine Blin

-

Brasser comme les Gallo-Romains : la fabrication d'une bière à l'antique à Malagne, Archéoparc de Rochefort – Florence Garit

-

- Brasser en milieu rural ou urbain, du Moyen Âge au XIXe siècle

-

Un petit établissement brassicole en milieu rural : la brasserie-taverne seigneuriale de Thynes (Dinant) aux XVIe et XVIIIe siècles – Pascal Saint-Amand

-

Heurs et malheurs des maîtres brasseurs dinantais (1060-1830) – Michel Coleau

-

Mons, rue Lamir, vestiges d’une brasserie du XIXe siècle – Cécile Ansieau et Christophe Leduc

-

- La bière monastique, du Moyen Âge à nos jours

-

La fabrication de la bière à l'abbaye de Villers (XIIIe-XVIIIe siècles) dans la tradition brassicole monastique – Michel Dubuisson

-

Le moulin-brasserie de l’abbaye cistercienne de Cambron – Dolores Ingels

-

Les bières trappistes – Jef Van den Steen

-

- De la chope à l’assiette

-

La « cuisine à la bière », une nouvelle venue dans la gastronomie – Pierre Leclercq

-

- La bière, objet de patrimoine

-

La bière, patrimoine vivant. Réflexion sur le choix des objets qui seront exposés dans plus d'une centaine d'années – Aline Resch

-

- Brasseries d’aujourd’hui : témoignages

-

La Brasserie de la Lesse, une brasserie au XXIe siècle – Julien Collard

-

La Brasserie des Légendes

-

- Glossaire

Accès à la publication

Format A4, 132 pages

Cahiers de la MPMM n° 14 – Gardiens de nos églises

Florilèges de statues de saints en bois en région dinantaise (XIIIe-XVIIIe siècles)

Silencieux, immobiles et hiératiques, ils sont là. Peuplant des églises dont les portes sont de moins en moins ouvertes. Veillant sur des communautés de plus en plus étrangères à leur existence. Certains sont préservés à l’abri des regards, dans des coffres ou autres lieux clos. D’autres ont quitté leurs sanctuaires pour les vitrines de musées.

Ces saints de bois, les églises de Dinant et des alentours en conservent encore un grand nombre. Leur existence s’enracine dans le passé religieux de la vallée mosane. Elle témoigne des croyances des habitants de cette région à différents moments de son histoire, mais aussi du savoir-faire de ses artisans et artistes, dont le méconnu Maître du calvaire de Lesve (XVIe siècle). Saints guérisseurs ou protecteurs, saint vertueux, saints patrons, saints plus ou moins renommés, saints d’ici ou d’ailleurs, saints et reliques… Quand et pourquoi leur culte s’est-il développé ? Comment leur image s’est-elle forgée ?

Cette publication propose un florilège de trente-cinq sculptures de saints, datées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Elle invite à les découvrir et à appréhender leurs sens, outre la valeur artistique et l’intérêt historique de ce patrimoine dinantais.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Gardiens de nos églises. Florilèges de statues de saints en bois en région dinantaise (XIIIe-XVIIIe siècles). » organisée à la MPMM, du 30 novembre 2019 au 1er mars 2020.

Table des matières

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Petite histoire de la sainteté – Christian Pacco

-

Les paroisses de la Haute-Meuse dinantaise, les riches sanctuaires d'une vallée sacrée – Axel Tixhon et Aurélie Stuckens

-

Fastes de la sculpture mosane (XIIIe-XVIe siècles) – Michel Lefftz

-

Les bustes reliquaires de l'église Saint-Paul-des-Rivages (Dinant) : étude et traitement de conservation-restauration – Sophie Genin et Anaïs Lechat

-

Catalogue des œuvres

Accès à la publication

Format A4, 108 pages

Cahiers de la MPMM n° 13 – Voyageurs, en route !

Circonstances et objectifs de la mobilité des hommes au Moyen Age, voies d'eau et de terre

Partir...

Partir...

Dans un XXIe siècle où les moyens de communication et de transport nous mettent en lien avec le bout du monde, où nous vivons et nous déplaçons « à cent à l’heure », il est facile d’oublier que de tout temps, les hommes et les femmes ont circulé.

L’homme médiéval n’échappe pas à la règle, même si l’emploi du mot « voyage » n’apparaît pas avant le XVe siècle. De l’aristocrate au paysan, ils sont nombreux à parcourir des distances plus ou moins importantes, quotidiennement ou de façon exceptionnelle. Comme la société tout entière, le chemin réunit ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Sur la route, se croisent l’artisan cherchant l’ouvrage, le pèlerin en quête de rédemption, le marchand et ses fournitures, le clerc se rendant à l’université, la religieuse et ses reliques ou encore le soldat convoqué à l’ost.

Les douze contributions de cette publication lèvent le voile sur différents aspects du voyage médiéval, des motivations de ceux qui l’entreprennent aux voies empruntées, aux lieux qui accueillent ces voyageurs durant leur périple et aux denrées, biens, savoirs et savoir-faire véhiculés durant ces pérégrinations.

Prêts pour le départ ? En route, voyageurs !

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Voyageurs, en route ! » organisée à la MPMM, du 6 avril au 3 novembre 2019.

Table des matières

-

Sur les pas du voyageur – Claire-Marie Vandermensbrugghe

- Une mobilité aux motivations variées

-

Sur la route : officiels, marchands, pèlerins et paysans en déplacement du Ve au Xe siècle – Étienne Renard

-

Circulations d’orfèvres dans la région rhéno-mosane aux XIIe et XIIIe siècles – Hélène Cambier

-

Itinérances aristocratiques : sur les pas des comtes de Flandre-Namur autour de 1270 – Aurélie Stuckens

-

Et si nous l’envoyons en quelque mission pour nous… ». Mobilité de clercs princiers dans la seconde moitié du XIIIe siècle – Aurélie Stuckens

-

Les marchands dinantais et la Ligue hanséatique sur le marché anglais (XIIe-XVIe siècles) – Marc Suttor

-

Une armée en marche : itinéraires des contingents bourguignons de la Picardie et de l’Avesnois durant l’expédition de Philippe le Bon contre la ville de Dinant en 1466 – Pascal Saint-Amand

-

- Au détour du chemin

-

La route, les pauvres et le prince. L’hôpital rural de Grand-Vaux à Balâtre/Boignée : approche historique (XIIIe-XVIe siècles) – Jean-François Nieus

-

- Les objets, témoins tangibles de la circulation des hommes

-

Au-delà des Pyrénées. Autour de la circulation des biens d’Al Andalus vers les territoires francs (VIIIe-XIIe siècles) – Nissaf Sghaïer

-

Lamp from walrus tusks and skull (XIVth century ?) / Un luminaire en défenses et crâne de morse (XIVe siècle ?) – Emile van Binnebeke

-

- Voies de communication, moyens de transport

-

Les déplacements de personnes sur la Meuse – Marc Suttor

-

Une charrette médiévale enlisée en bordure de la route, la Via Mansuerisca – Marie-Hélène Corbiau

-

Dinant, chemin faisant… Les voies de communication à Dinant des origines à aujourd’hui – Marie-Hélène Corbiau, Pascal Saint-Amand et Marie Verbeek

-

Accès à la publication

Format A4, 168 pages

Cahiers de la MPMM n° 12 – Quoi de neuf à Poilvache ?

Une forteresse médiévale en vallée mosane

1430. Poilvache est détruite. La forteresse, dominant la Meuse en aval de Dinant, n’aura connu qu’un peu plus de deux siècles d’existence... Mais son histoire fut intense, à la croisée des chemins de grands princes de nos régions au Moyen Age.

2018. Poilvache, ses hauts murs qui ondulent sur une crête calcaire et qui enserrent un duvet de pins noirs. Qu’y a-t-il là-haut ? A quoi ont bien pu servir ces remparts ? Qui étaient les seigneurs de Poilvache ? Qui résidait dans la forteresse ? Qui l’a détruite ? Poilvache suscite de nombreuses questions.

Pour (re)découvrir ce site et mieux appréhender certaines facettes énigmatiques de son histoire, l’accent est mis sur de nouvelles hypothèses.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Quoi de neuf à Poilvache » organisée à la MPMM, du 31 mars au 4 novembre 2018.

Table des matières

-

Préface – Daniel Van Basten

-

Le mystère Poilvache – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Première approche : archéologie et histoire, deux disciplines complémentaires

-

Chronologie des fouilles – Pierre-Hugues Tilmant

-

Les sources écrites des XIIIe-XVe siècles relatives à la forteresse de Poilvache – Aurélie Stuckens

-

-

Le Lieu : situation et environnement

-

La forteresse et la prévôté de Poilvache : contexte politico-territorial (XIIIe-XVe siècles) – Aurélie Stuckens

-

Poilvache ou Méraude, deux noms complémentaires pour un même lieu – Jean Germain

-

Comment subsister à Poilvache ? – Dimitri Belayew

-

De l’autre côté de la Meuse… L’abbaye de Moulins, fondation contemporaine de celle de Poilvache – Aurélie Stuckens

-

Poilvache et son voisinage dans les comptes de la prévôté à l’époque bourguignonne – Pascal Saint-Amand

-

-

Le site : traits propres et éléments de comparaison

-

Les puits de trois châteaux du comté de Namur en vallée mosane : Poilvache, Bouvignes et Montaigle – Pascal Saint-Amand

-

La maison « au grand pignon » – Pierre-Hugues Tilmant

-

Reconstruire numériquement la maison « au grand pignon » : un exercice d’hypothèses – Aurélie Stuckens

-

Les structures défensives – Pierre-Hugues Tilmant

-

Le siège de Poilvache en 1238 – Jean-Louis Antoine

-

La destruction de Poilvache en 1430 – Emmanuel Bodart

-

Poilvache parmi les villes et châteaux du comté de Luxembourg – Philippe Mignot

-

Villes et châteaux : quelques exemples sur la Meuse et l’Aisne – Patrice Bertrand

-

-

Les hommes : seigenrus de Poilvache et occupants de la forteresse

-

Des origines et des débuts bien tourmentés – Jean-Louis Antoine

-

Ermesinde – Philippe Mignot

-

Poilvache, la forteresse convoitée des princes (fin XIIIe–début XIVe siècle) – Aurélie Stuckens

-

Jean Ier de Luxembourg dit l’Aveugle – Pascal Saint-Amand

-

Jean l’Aveugle à Poilvache – Philippe Mignot

-

Marie d’Artois, comtesse de Namur – Pascal Saint-Amand

-

Jean III – Emmanuel Bodart

-

Poilvache et ses gardiens. Quelques réflexions au sujet des occupants de la forteresse – Aurélie Stuckens

-

L’atelier monétaire de Poilvache et l’économie de la vallée mosane (fin XIIIe-début XVe siècle) – Nicolas Ruffini-Ronzani

-

-

Les objets : céramique, métal, pierre

-

La céramique de Poilvache – Sophie Challe

-

Quatre appliques de cuivre doré ornées de griffons – Sophie Balace

-

Deux mortiers en pierre à Poilvache – Geert Verbrugghe

-

-

Épilogue : attraits touristiques et patrimoniaux

-

Les ruines de Poilvache, de l’époque romantique au tourisme d’aujourd’hui – Pascal Saint-Amand

-

Une forteresse faite pour durer mais rongée par les vicissitudes du temps – Jacques de Pierpont, Nadine Babylas, et Ingrid Boxus

-

La Meuse fortifiée, un héritage médiéval précieux – Axel Tixhon

-

Accès à la publication

Format A4, 212 pages

Cahiers de la MPMM n° 11 – Couques en stock

L'image touristique de la ville de Dinant est indissociable de sa citadelle, de son rocher Bayard et... de sa couque. Découvrez l'histoire et la fabrication de cette gourmandise bien de chez nous. Souvenez-vous de ces familles et générations de couquiers au savoir-faire si particulier. Emerveillez-vous devant les centaines de motifs reproduits sur ces biscuits. La couque, symbole d'un terroir, image d'une ville!

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Couque en stock » organisée à la MPMM, du 1er avril au 5 novembre 2017.

Table des matières

-

Couque en stock – Pascal Saint-Amand

-

La couque, une friandise sans âge – Michel Coleau

-

Une carte de visite originale – Michel Coleau

-

Quand la couque faisait sa pub ! – Axel Tixhon

-

La couque de Dinant s'exporte. Réputation nationale et internationale d'un produit de terroir ( XIXe-XXe siècle) – Isabelle Parmentier

-

La couque de Dinant pendnat la guerre 14-18. Du terroir à la Patrie ? – Isabelle Parmentier

-

Des images vivantes pour tous les goûts – Michel Coleau

-

Répertoire des fabricants et marchands de couques (1711-2016) – Michel Coleau

Accès à la publication

Format A4, 124 pages

Cahiers de la MPMM n° 10 – Medieval fashion

La mode au Moyen Age ? Quelle drôle d’idée…Comment s’habillait-on en ces temps lointains ? Les habitudes vestimentaires ont-elles évolué, étaient-elles sensibles à des phénomènes de mode ?Au-delà des clichés sur le sujet et des déguisements folkloriques, la Maison du patrimoine médiéval mosan retrace l’histoire du vêtement et de la mode au Moyen Age sur base des connaissances archéologiques, historiques et iconographiques.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Medieval fashion » organisée à la MPMM, du 19 mars au 6 novembre 2016.

Table des matières

-

Medieval fashion – Axel Tixhon

-

Mode - Question de sources – Inès Leroy

-

Modes et apparences – Inès Leroy

-

À la recherche du vêtement dans les sources d’archives : la mode à Bouvignes (Dinant) du XVe au XVIIe siècle – Pascal Saint-Amand

-

Textiles, tissus, tissages – Inès Leroy

-

La draperie dans les villes mosanes au Moyen Âge – Marc Suttor

-

Itinéraire d’un objet sacré : le vêtement liturgique – Nadège Bavoux

-

Bibliographie

Accès à la publication

Format A4, 88 pages

Cahiers de la MPMM n° 9 – Né quelque part, hier et aujourd’hui

L’enfant a toujours bénéficié – ou souffert – d’un statut particulier dans les sociétés anciennes et, à ce titre, il devient objet d’études à part entière. Quelle était sa place, sa personnalité, son statut, aux yeux des adultes, de la société, des autorités civiles et religieuses ? Quels étaient les soins qui lui étaient prodigués ? Quels étaient les liens, les sentiments qui l’unissaient à ses parents, à sa famille ? Comment était-il éduqué, soigné, du point de vue médical, soutenu en cas de difficultés ou de handicap ? Quelle était sa valeur économique ? Quelles étaient les étapes qui lui permettaient d’accéder à l’âge adulte ?

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Né quelque part, hier et aujourd'hui » organisée par la MPMM, en collaboration avec UNICEF Belgique et l'Espace gallo-romain d'Ath, du 6 décembre 2014 au 30 septembre 2015.

Table des matières

-

Préface – Bruno Coppens

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

L’allaitement et l’alimentation des tout-petits en Gaule romaine – Karine Bausier

-

Né quelque part, hier et aujourd’hui : être enfant au Moyen Age, état de la question – Inès Leroy

-

Un droit à l’éducation ? L’enseignement au Moyen Age – Danièle Alexandre-Bidon

-

Santé et alimentation des enfants au Moyen Age – Danièle Alexandre-Bidon

-

Les jeux et leur rôle dans le développement de l’enfant à la lumière de l’archéologie et de l’histoire des jeux – Catherine Breyer

-

Lorsque l’enfant paraît – Jacques Fierens

-

Les enfants vulnérables, approche d’une réalité contemporaine dans la société médiévale – Inès Leroy

-

Le monde de 2014 est-il plus accueillant pour les enfants ? – Maud Dominicy

-

L’abandon d’un nouveau-né à Bouvignes en 1748 – Michel Coleau

-

Une opération archéologique dans le quartier des enfants du vieux cimetière de Thynes-en-Condroz – Pascal Saint-Amand

Accès à la publication

Format A4, 80 pages

Cahiers de la MPMM n° 8 – D’art et de laiton

Dinanderie liturgique mosane

À côté d’une production de masse d’objets à usage quotidien tels que chaudrons, marmites et chandeliers, les artisans du laiton ont également produit quantité de pièces destinées aux églises et au culte liturgique. D’autres, plus exceptionnelles, appartiennent au mobilier monumental de ces édifices. Située dans l’un des deux principaux centres de production de dinanderie ancienne, l’église Saint-Lambert de Bouvignes possède un grand nombre d’objets remarquables, en alliage de cuivre, de toutes périodes confondues. Ils trouvent ici un écrin digne de leur intérêt artistique et patrimonial.

Pour maintenir cette tradition, l’église commande encore aujourd’hui des œuvres à divers artistes contemporains. Pour exemple, Simon Lewi vient, à la demande de la paroisse Saint-Lambert de Bouvignes, de réaliser un autel en verre soutenu par les mains du Christ en cuivre soudé.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « D'art et de laiton » organisée par la MPMM, en collaboration avec la paroisse et la fabrique d'église de Bouvignes, et présentée à l'église Saint-Lambert de Bouvignes du 5 juillet au 14 septembre 2014.

Table des matières

-

Préface – Frère Benoît Carniaux, O. Praem.

-

D'art et de laiton – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Petite notoce historique sur l'église Saint-Lambert de Bouvignes – Pascal Saint-Amand

-

Antoine de Nassogne et son temps (av. 1546-1621). Aléas de la vie d’un entrepreneur de batterie bouvignois – Grégoire Dubois

-

La dinanderie et le culte – Aurélie Hauben et Jacques Toussaint

-

Biographie de Simon Lewi – Jean-Baptiste Raty, O. Praem.

-

Catalogue d’oeuvres choisies – Anne-Lise De Longueville et Pascal Saint-Amand

Accès à la publication

Format A4, 64 pages

Cahiers de la MPMM n° 7 – L’or des dinandiers

Fondeurs et batteurs mosans au Moyen Âge

La MPMM vous invite à comprendre l'éclosion, l'originalité et la vigueur d'un art majeur en vallée mosane.Au Moyen Age, la réputation des batteurs et fondeurs de cuivre de Dinant et Bouvignes leur ouvre les portes d'un marché international, faisant de ce savoir-faire une "success story" à la fois industrielle et commerciale.Les fouilles archéologiques de plusieurs dizaines d'ateliers durant ces vingt dernières années ainsi que les recherches récentes, menées par le Service public de Wallonie en collaboration avec l'Inrap, permettent d'entrouvrir les portes de ces ateliers pour y saisir ces hommes au travail. Elles montrent comment l'évolution des techniques a favorisé une production de masse, en série et à bas coût, à côté d'oeuvres exceptionnelles limitées, et réalisées sur commande.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « L'or des dinandiers » organisée à la MPMM, du 29 mars au 16 novembre 2014. Une co-production MPMM / SPW / Inrap

Table des matières

-

Préface – Richard Fournaux

-

L’or des dinandiers – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Cuivre, laiton, dinanderie mosane : ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignesau Moyen Age (XIIIe-XVIe siècles) – Jean Plumier, Nicolas Thomas et Marie Verbeek

-

Dinant et Bouvignes, pôles majeurs de la batterie mosane (XIIIe-XVIe siècles) – Jean-Marie Yante

-

La dinanderie, « fille » de la Meuse ? – Marc Suttor

-

Des ateliers de dinandiers à Bouvignes – Jean Plumier

-

Les sources archéologiques du travail du laiton : les ateliers de Dinant – Marie Verbeek

-

Les techniques de production des batteurs et fondeurs mosans au Moyen Age (XIIe-XVIe siècles) – Nicolas Thomas et David Bourgarit

-

Du côté du marché : uniformité et diversité des productions en alliage à base de cuivre au Moyen Age – Nicolas Thomas et Françoise Urban

-

Jean Josès de Dinant, maître fondeur de laiton au XIVe siècle – Pascal Saint-Amand

-

Un cadran solaire portatif en laiton dans le puits du château de Logne – Lise Saussus et Benoît Wéry

-

Catalogue des objets et oeuvres exposés

-

La vie quotidienne – Marie Verbeek

-

Les restes et déchets liés à la production – Nicolas Thomas et Lise Saussus

-

Les productions en alliage à base de cuivre – Françoise Urban et Nicolas Thomas

-

-

Sources et bibliographie

Cahiers de la MPMM n° 6 – Les hommes, la Meuse

Un fleuve… c’est la vie, le mouvement, les échanges, l’énergie. La Meuse, comme les autres fleuves, a toujours attiré les hommes, que ce soit pour entraîner les moulins, porter les embarcations, fournir de l’eau, donner du poisson. Venez découvrir la vie médiévale en bord de Meuse !

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Les hommes, la Meuse » organisée à la MPMM, du 30 mars au 3 novembre 2013

Table des matières

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Habiter en bord de Meuse – Dimitri Belayew

-

Les pouvoirs exercés sur la Meuse ou à ses abords et le contrôle du trafic fluvial au Moyen Âge – Marc Suttor

-

Les transports sur la Meuse moyenne. Les articles et les hommes (XIVe-XVIe siècles) – Jean-Marie Yante

-

La pollution dans la vallée mosane au Moyen Âge et au début des Temps Modernes – Isabelle Parmentier

-

Découvertes monétaires dans la vallée mosane : le tronçon namurois – Fanny Steyaert

-

Villes et ports de la Meuse de Commercy à Givet : de la haute Meuse à la « haute Meuse » – Patrice Bertrand

-

Hastière-par-Delà. Une installation de débarquement et d’embarquement sur la berge mosane – Cécile Ansieau

-

Deux bateaux traditionnels mosans : les bacs d’Hermeton-sur-Meuse et de Walzin – Marc Jasinski

-

Batellerie, flottage du bois et passages d’eau à Dinant et Bouvignes du Moyen Âge au XIXe siècle.

-

Petite chronique mosane – Pascal Saint-Amand

-

Les pontonniers dinantais, ces grands oubliés de la batellerie mosane au XIXe siècle – Michel Coleau

-

Les battes et les passes artificielles en haute Meuse namuroise – Marc Jasinski

-

Des sabots de pieux dans la Meuse… – Cécile Ansieau

-

La pêche en Meuse namuroise sous l’Ancien Régime – Christian Philippart

-

La vie sur la Meuse liégeoise et à ses abords au Moyen Âge – Marc Suttor

-

Les hommes et la Meuse au Moyen Âge – Wim Dijkman

-

Glossaire

-

Bibliographie

Accès à la publication

Format A4, 160 pages

Cahiers de la MPMM n° 5 – La Meuse, les hommes

Bien avant l’apparition de l’homme, la Meuse a commencé son lent mais permanent travail de sape. Jour après jour, du Plateau de Langres à la Mer du Nord, elle a érodé les roches les plus diverses et transporté des volumes incommensurables de particules. Creusant petit à petit le sol, elle nous offre aujourd’hui une vallée au relief contrasté : escarpé, encaissé, évasé… Profitant de cet axe de communication, l’homme a peuplé ses rives, cultivé ses coteaux et construit des forteresses. Grâce à ces vestiges, la vallée de la Meuse allie patrimoine historique et naturel ». Vincent Hallet, Département de géologie, FUNDP.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « La Meuse, les hommes » organisée à la MPMM, du 17 mars au 4 novembre 2012.

Table des matières

-

Préface – Vincent Hallet

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

De la source à la mer – Inès Leroy

-

La Meuse moyenne : portrait – Christian Jacques

-

Et la Meuse fut... – Inès Leroy

-

Naissance de la vie en Haute Meuse. Fossiles du Cambrien au Carbonifère – Dominique Daoust

-

La Meuse et son environnement naturel – Jacques Duchesne

-

La Meuse en image – Inès Leroy

-

... Les Hommes – Inès Leroy

-

La Meuse dans la région de Dinant et Bouvignes. Aspects paysagers d’un cours d’eau, du Moyen Âge au XIXe siècle – Cécile Léonard et Pascal Saint-Amand

-

Sautes d’humeur d’un fleuve fugueur en terre dinantaise (1309-2011) – Michel Coleau

-

Meusasec : une vaste prospection systématique des berges et du lit de la Meuse : qui , pourquoi, comment ? – Cécile Ansieau et Marie-Hélène Corbiau

-

La Meuse : des vestiges archéologiques au fil de l’eau entre Hastière et Namur – Cécile Ansieau, Marie-Hélène Corbiau

-

Glossaire

-

Bibliographie

Accès à la publication

Format A4, 136 pages

Cahiers de la MPMM n° 4 – Château-Thierry, sentinelle de Meuse !

Il était une fois Château-Thierry…

Château-Thierry ou l’histoire de cette forteresse mosane nichée sur les hauteurs de Falmignoul. A un jet de pierre du fleuve, elle recèle encore bien des zones d’ombre. La construction médiévale appartient, au même titre que ses sœurs de Hierges, Givet, Dinant, Bouvignes, Crèvecoeur, Montaigle, Poilvache, Namur…, au système défensif qui court le long de la vallée de la Meuse, chacune connaissant des heures de gloire et des moments tragiques, chacune ayant ses spécificités historiques, géographiques, archéologiques, et aucune n’ayant livré toutes les informations sur son existence passée.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « Château-Thierry, sentinelle de Meuse ! » organisée à la MPMM, du 20 mars au 6 novembre 2011.

Table des matières

-

Préface – Jean Plumier

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Mise en contexte topographique, environnemental et historique

-

Un château médiéval au coeur de la problématique des localisations – Dimitri Belayew

-

Les ruines, au milieu d’un écrin de nature – Jacques Duchesne

-

Le cadre historique de Château-Thierry : la question des origines – Philippe Mignot et Fréderic Chantinne

-

-

Castrum Theodoricum, l’histoire de Château-Thierry – Michel Kelner, Viktor Pizinger, Kalman Pizinger et Inès Leroy

-

« Toujours de l’avant, pour la science » : De la (re-)découverte du site à nos jours… – Pierre Brichet, Viktor Pizinger, Kalman Pizinger et Inès Leroy

-

Château-Thierry : le site – Viktor Pizinger, Kalman Pizinger et Inès Leroy

-

Le mobilier archéologique

-

De la Sierra Leone à Château-Thierry : présentation d’un ivoire sapi-portugais inédit – Julien Volper

-

Objets du quotidien – Sophie Challe et Hélène Cambier

-

Les monnaies de Château-Thierry – Alain Fossion

-

Les fragments de poêles à carreaux de Château-Thierry, au XVIe siècle – Viktor et Kalman Pizinger

-

-

Château-Thierry aujourd’hui : imaginaire, légende, folklore

-

L’Ordre de la Seigneurie de Château-Thierry – Bernard Dupiereux et Inès Leroy

-

La mémoire des pierres. Château-Thierry : imaginaire et légendes – Hélène Cambier

-

-

Bibliographie

-

Glossaire

Accès à la publication

Format A4, 130 pages

Cahiers de la MPMM n° 3 – Vin blanc, vin clairet, vin vermeil…

Vignes et vin en vallée mosane du Moyen Âge à nos jours

Depuis la Moyen Age, les coteaux mosans offrent leurs plus beaux versants à la culture de la vigne. Cette activité agricole, économique, artisanale, sociale culturelle religieuse et, bien entendu festive, est mise en valeur au moyen de textes anciens, de représentations iconographiques, d’outils et d’objets liés aux traditions et aux activités de la vigne ainsi qu’à l’élaboration et à la consommation du vin.

Ouvrage publié à l‘occasion de l’exposition « Vin blanc, vin clairet, vin vermeil… Vignes et vin en vallée mosane du Moyen Age à nos jours » organisée à la MPMM, en partenariat avec le GAL Haute-Meuse, la Province de Namur et le domaine viticole Château Bon Baron, du 3 avril au 7 novembre 2010.

Table des matières

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Le flot de l’histoire

-

L’histoire du vin mosan en questions. Quelques éléments de réponse… – Axel Tixhon et ses étudiants

-

Vin et Meuse entre Mouzon et Givet – Patrice Bertrand

-

La culture de la vigne et le commerce du vin à Dinant et à Bouvignes au Moyen Âge : l’apport des sources – Pascal Saint-Amand

-

Vinea nostra in Bulleyo. Historique de la production locale et du commerce de vin à Namur du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime – Emmanuel Bodart

-

La culture de la vigne en vallée mosane à travers les traces toponymiques – Jean Germain

-

-

De la vigne au vin

-

Vignes et géologie en vallée mosane – Vincent Hallet et Yves Quinif

-

De la vigne au vin, du plant à la dégustation – Inès Leroy

-

Le temps, un paramètre essentiel du vin. Une expérience menée – Jeanette Van der Steen

-

Du vin au verre, en quelques mots – Chantal Fontaine-Hodiamont

-

Du bon usage du pot de vin ! – Inès Leroy

-

-

Le vin et sa culture

-

Symbolique du vin dans les Ecritures – Jacques Toussaint

-

La symbolique de la vigne et du vin dans la bible et dans l’art chrétien – Christian Pacco

-

La vigne namuroise, historiettes de prose et de vers... – Marc Ronvaux

-

Accès à la publication

Format A4, 140 pages

Cahiers de la MPMM n° 2 – Dinant d’or et d’argent

Les monnaies dinantaises (VIIe – XVIIe siècle)

Dinant a frappé monnaie pendant mille ans, du VIIe au XVIIe siècle. Cet exercice d’un droit régalien accompagne les bonheurs et vicissitudes de la ville. Parcourir l’histoire de la monnaie dinantaise permet de survoler celle de l’Europe. Ce coup de projecteur donné localement éclaire aussi l’histoire de la Meuse à travers tout le Moyen Age. Il permet de mieux appréhender l’évolution politique et économique de notre région, de comprendre les liens tissés de la France à la Mer du Nord et jusqu’à la Baltique.

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « Dinant d'or et d'argent. Les monnaies dinantaises (VIIe-XVIIe siècle) » organisée à la MPMM, du 4 avril au 8 novembre 2009.

Table des matières

-

Préface – Jean Plumier

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Dinant d'or et d'argent – Alain Fossion

-

Introduction

-

Les Mérovingiens

-

Les Carolingiens

-

Les comtes de Namur

-

Les princes-évêques de Liège

-

Bouvignes

-

Poilvache

-

Celles

-

Bibliographie

-

-

Catalogue des monnaies – Alain Fossion

-

La monnaie et l'évolution économique médiévale du pays mosan – Benoît Tonglet

-

Une économie médiévale ?

-

La monnaie

-

L'évolution de l'économie mosane du bas Moyen Âge

-

La monnaie dans l'économie et le trend séculaire médiéval

-

Biblographie

-

Accès à la publication

Format A4, 74 pages

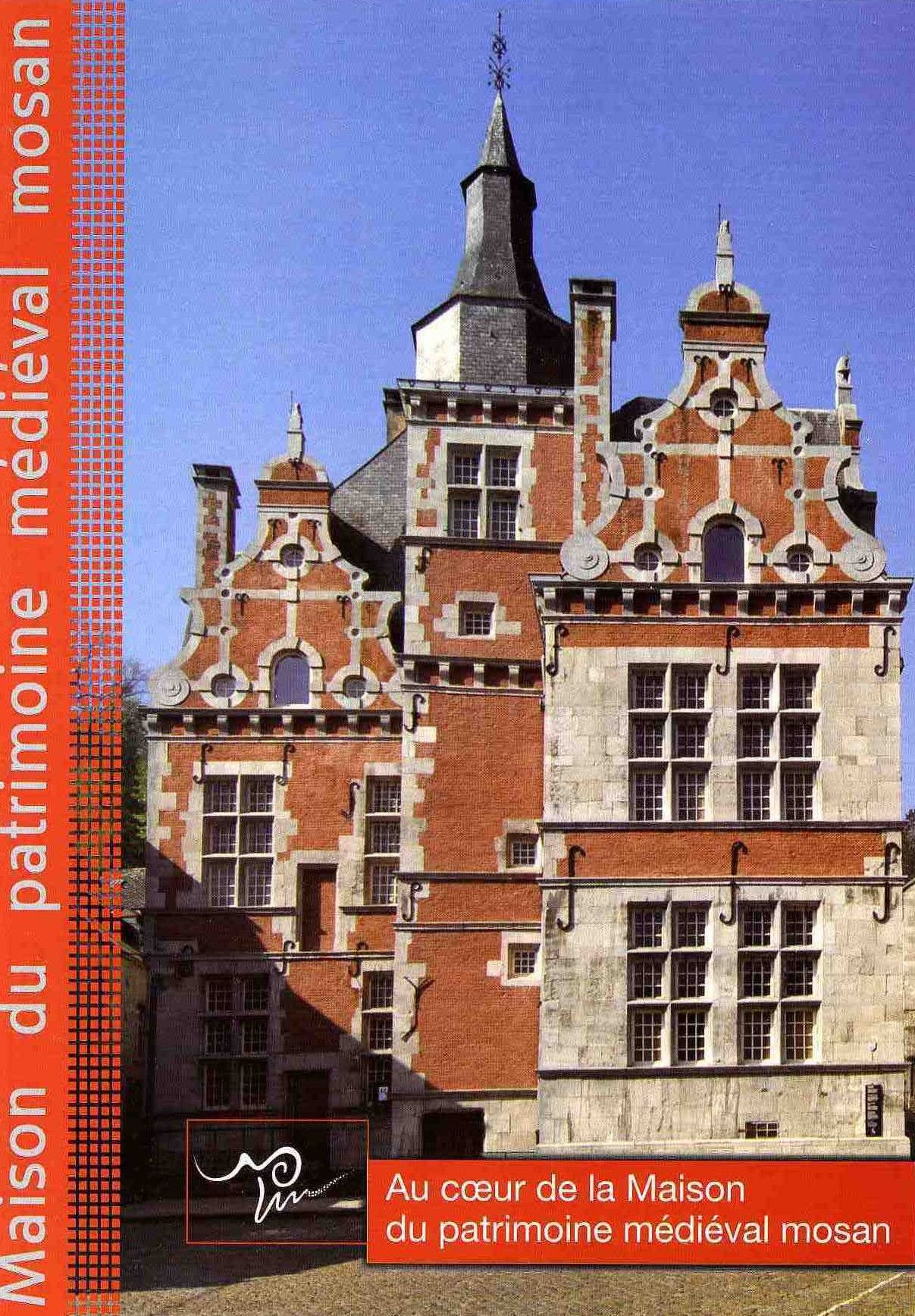

Cahiers de la MPMM n° 1 – Au cœur de la Maison du patrimoine médiéval mosan

Plus qu’un simple descriptif de la Maison du patrimoine médiéval mosan, ce guide du visiteur se veut être un complément à la visite.

L’espace Sedan – Maastricht s’élargit de temps à autre vers des territoires plus vastes. Les villes médiévales mosanes sont ici plus que largement évoquées. L’histoire de chacune de ces villes est décrite. Elle est illustrée par un plan et par des vues aériennes actuelles. La vallée de la Meuse fait partie de territoires convoités de tout temps. Les enjeux géopolitiques de cet espace mosan sont ici retracés depuis l’époque romaine jusqu’à l’époque Bourguignonne.

Table des matières

-

Préface – Daniel Van Basten

-

Introduction – Claire-Marie Vandermensbrugghe

-

Brève histoire de la «Maison Espagnole»

-

La Meuse : un territoire diversifié et singulier

-

La Meuse de la source à l’embouchure : parcours paysager

-

Les hommes et le fleuve

-

D’une rive à l’autre : la traversée du fleuve

-

La navigation et les bateaux

-

Le transport

-

-

-

La Meuse : un territoire convoité

-

Des Francs à la Lotharingie

-

Haute- et Basse-Lotharingie

-

Un royaume, un empire, une mosaïque de principautés : les forces en présence (XIIIe-XIVe siècle)

-

La Bourgogne

-

-

Derrière les murs : la ville et le château

-

Les lieux de pouvoir : de la fortification collective à la résidence fortifiées

-

La motte castrale

-

Le château

-

L’église fortifiée

-

-

Les lieux de vie : les villes

-

Les villes

-

La structure urbaine

-

Les villes mosanes

-

-

Les lieux de vie : le village

-

L’habitat rural et le village

-

-

Le monde religieux

-

Les paroisses

-

Les abbayes

-

-

-

Ombres et lumière : la société médiévale

-

Entre ciel et terre : les pratiques funéraires

-

Les pratiques funéraires

-

Le marquage des sépultures

-

-

L’artisanat au quotidien

-

La céramique

-

La tannerie

-

La dinanderie

-

Les autres artisanats

-

-

Conclusion

-

Lexique

-

Orientation bibliographique

Accès à la publication

Format A4, 96 pages